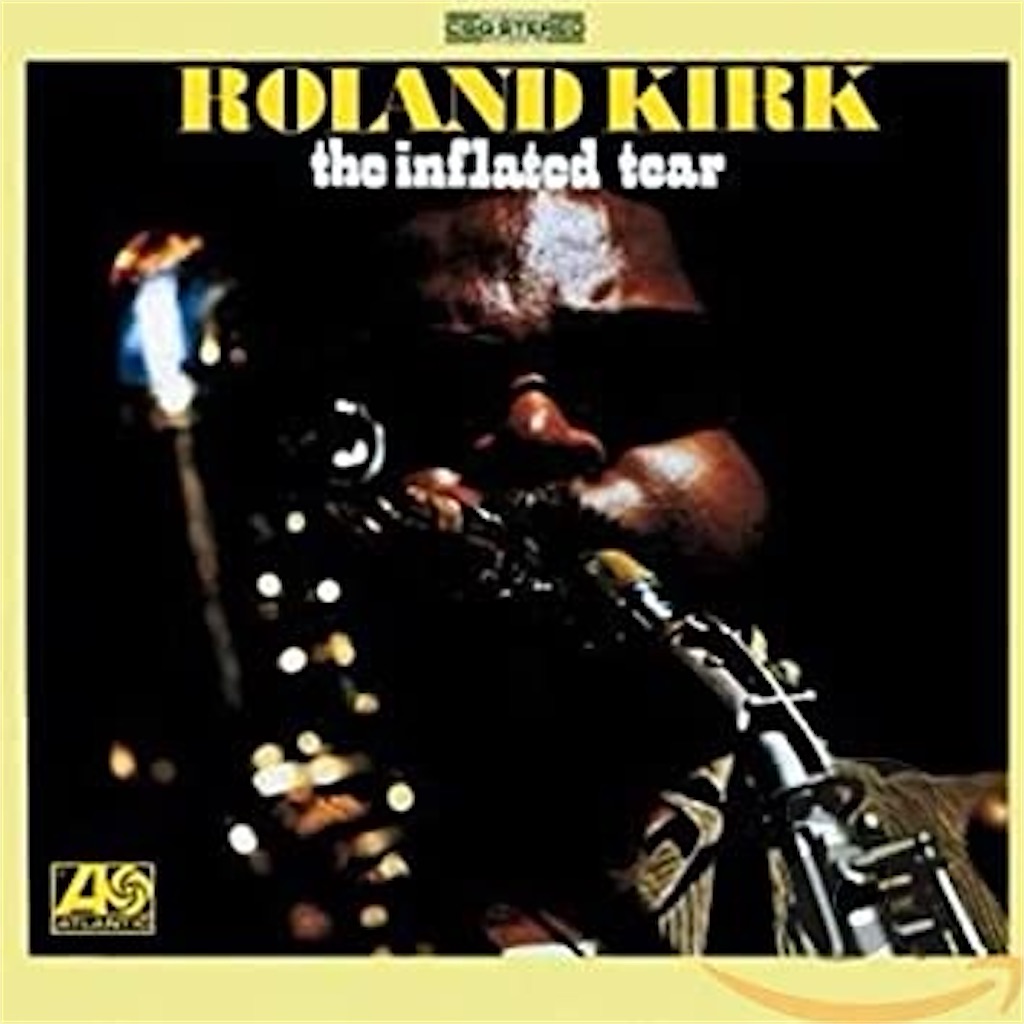

Roland Kirk『The Inflated Tear』(Atlantic)

personnel;

Roland Kirk(ts, stritch, manzello, fl, oboe?, cl, whistle, perc?, vo),

Ron Burton(p), Steve Novosel(b),

Jimmy Hopps(drms),

Dick Griffith(tb)(Fly by Night only)

recorded at Webster Hall, New York City in November 30

ローランド・カークは、ジャズ史全体を通しても傑出したジャズメンであり、そのユニークな外面とは裏腹に、実はオーソドックスで伝統重視なミュージシャンであるという点をまずは押さえておく必要があるでしょうね。

カークは41歳という若さで亡くなりましたが、その圧倒的な演奏能力、その表現の強さとユニークさに於いて、余りにも飛び抜けているため、「ジャズ史に於いて傑出したジャズメン」と言いながら矛盾してしまうのですが、実はジャズ史というものに位置づけるのが難しい人物でもあります。

しかし、その遺された音楽は決して難解なものなど皆無であり、ごく有り体に行ってしまえば、大変優れたブラックミュージックなのであり、その意味で、ジャズにはさほど食指をそそられない人、例えば、ブルースやR&B、ソウルが好きな方にもとてもとっつきやすい人で、むしろ、ジャズの中ではどちらかとキワモノ視されていていた観があり、むしろ、ロックやブラックミュージックを愛好する人々にもてはやされていたように思います。

しかし、カークという人は、そのユニークで肉感的快楽に満ち満ちたサウンドというものの骨格をなしているものは、ハードバップであると思います。

それはとりわけマーキュリー期の傑作と言える、『We Free King』や『Domino』を聴くと明確であり、ことのほか、彼の音楽は端正です。

カークの基本はバップであるということです。

証拠に本作のラストである、「Lovellevelliloqui」は高速ハードバップですね。

ここを起点として、カークはありとらゆる黒人音楽をバリバリと噛み砕いて飲み込み、「カーク的」としか言いようのない、全く独自の音楽に作り変えているのですね。

実際、カークの伝記を読むと、彼は時間があると、いろんなレコードを購入し、とにかく聴きまくっていたようです。

ご存知のように、ローランド・カークは、幼い頃の医療事故が原因で失明してしまい、以後、全盲として生きていたんですけども、彼の音楽はむしろ視覚的である事に驚きます。

視覚的。というよりも、むしろ、記憶的なのかも知れません。

彼が聴いてきた音楽の重層的な積み重ねを脅威的な演奏能力と耳の良さで再編集して、聴き手に提示しているように聞こえるんですね。

様々な楽器を駆使しているのは、彼が記憶の中で掴み取っている音色を忠実に再現するには、テナーサックスだけとか、ソプラノサックスに持ち替えるくらいでは追いつかず、カークのトレードマークである、3つの管楽器(マンゼロ、ストリッチ、テナーが多いです)を同時に咥えて演奏するという、一見曲芸めいた事にすらなっていきます。

左からマンゼロ、ストリッチ、テナーサックスです。マンゼロはサクセロという、ソプラノサックスの仲間、ストリッチはストレート・アルト・サックスでわずかしか生産されてません。

コレは別に見た目の面白さを追求しているのではなくて、出したい音を追求した結果なのだと思います。

実はモダンジャズではこういう人は珍しいです。

というのも、モダンジャズはとても記号的な音楽で、コード進行の増設やモードの設定などをよりどころにアドリブしていくという、やり方であり、カークもコレを基礎としてはいるのですが(ライヴではチャーリー・パーカーそっくりにアドリブを取ることすらやってのけます)、彼の独自性は、そのサウンドの追求なんです。

チャーリー・パーカーやジョン・コルトレインとカークの音楽はそこが違うように思うんです。

タイトル曲「溢れ出る涙」はほとんどアドリブなどなく、ミンガスを思わせるストーリー展開のある曲ですけども(彼の失明の原因である医療事故をモチーフにしているようです)、こういう音楽はモダンジャズの発想ではありません。

恐らくですが、カークの最も優れた資質は耳の良さなのではないのかと思うんです。

本作は、カークの様々な側面が実にコンパクトな形でまとまっている点で、彼の音楽を聴いたことのない人に是非とも聴いてほしいアルバムなのですけども、一枚のアルバムでいろんな事をやりながらも「カークミュージック」としての一貫性を感じるのは、その耳の良さ、即ち、レコードや他人の実演による音楽的蓄積を巧みに肉付けし、自身の演奏として完全に血肉化していく過程が明確だからなのではないかと。

それは単に楽器がうまいとか、そういう事だけではなし得ない表現の深さと強度を獲得しているのではないかと思います。

こういう人はジャズではデューク・エリントンくらいしか思いつかず、後は、スティーヴィ・ワンダなのかもしれません(奇しくもスティーヴィも盲目でマルチプレイヤーです)。

単なるブルースがカークが演奏すると、とてつもない深みが出てくる「Black and Crazy Blues」、循環呼吸法を駆使して、全く息継ぎする事なく猛烈なスピードでテナーソロを演奏する「Many Blessing」、カークの優しい側面がうかがえる、フルート演奏が素晴らしい「A Laugh for Rory」、「Finger in The Wind」、5拍子でマンゼロを吹きまくる「A Handful of Five」などなど、どれも素晴らしいです。

管楽器を首からたくさんぶら下げ、なおかつフルートを自在に吹きこなすというのは、ほとんど超人的と言ってよいです!

本作は、カークが政治的にも音楽的にも最も過激になっていった時期の始めの方のアルバムですが、その音楽的な深さは、時代を超えて聴く者に大きな感銘を与えることは間違いありません。